蒼鷹丸竣工100周年記念特集

1.蒼鷹丸の歴史

海洋調査のはじまり

大正8(1919)年水産講習所に海洋調査部が増設され、同年2月に専用の海洋調査船「天鴎丸」が建造された。海洋気象台が新設されて「春風丸」が建造されたのは昭和2年なので、「天鴎丸」は海の調査のために建造された、我が国最初の海洋調査船と言える。「天鴎丸」の出現により従来の海洋観測が飛躍的に拡大した。大正8~10(1919~1921)年に日本周辺海域の調査を精力的に行ない、初めて大和堆の存在を報告するなど活躍していたが、船体の用材に欠陥があり、11年には僅かに近海の調査を行なう程度となり、大正12(1923)年関東大地震災後、相模湾で震源地の調査に赴いたのを最後に、大正13(1924)年には「蒼鷹丸」の建造に着手した。

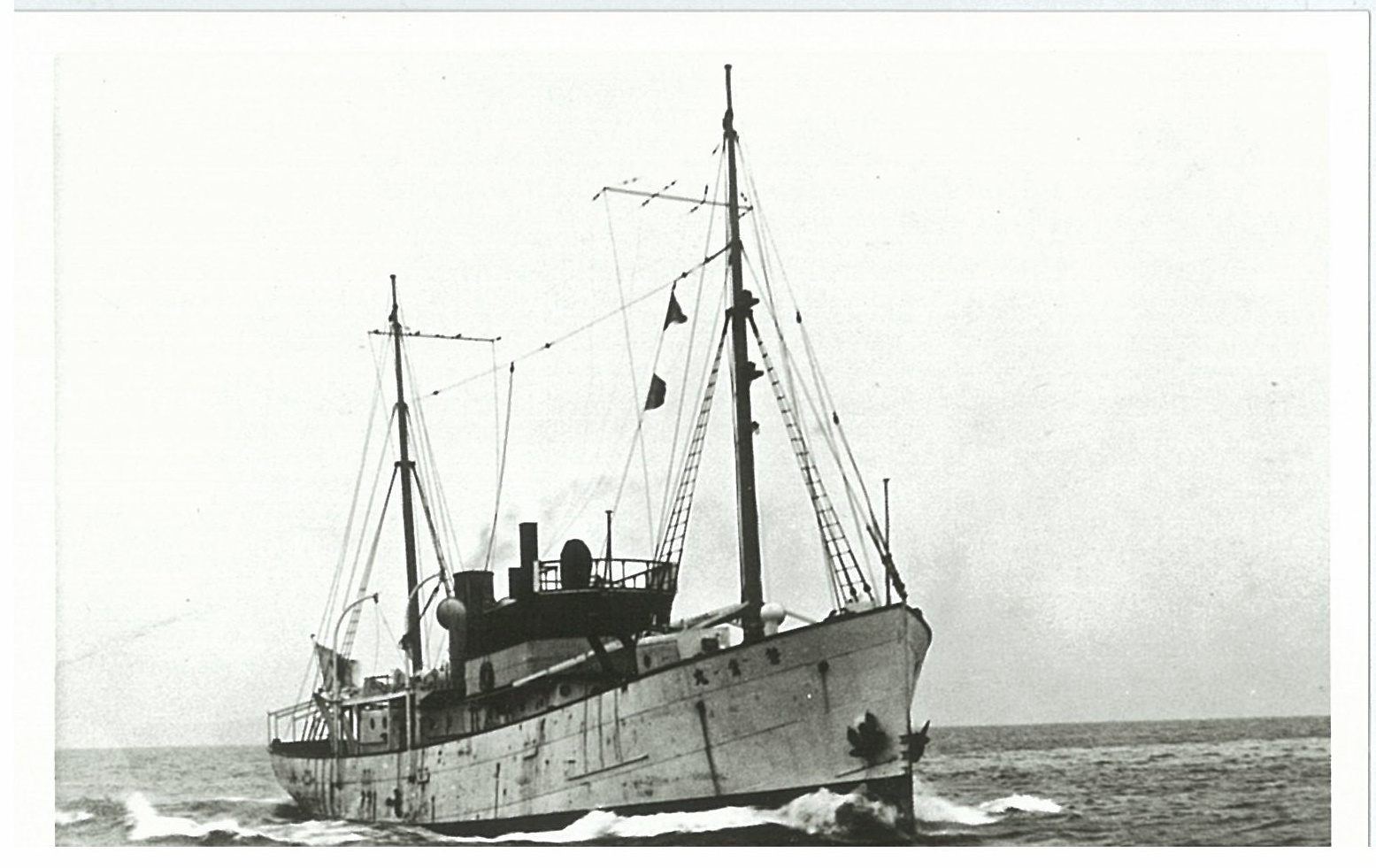

蒼鷹丸の歴史

「蒼鷹丸初代」1925~1955年

大正14(1925)年3月竣工した「蒼鷹丸」は202t、ディーゼル330馬力の鋼船で、「天鴎丸」の経験をふまえて設計された当時の最優秀船で、我が国を代表する調査船として活躍した。就航後、一般的な調査と併行して「天鴎丸」により始められた大陸棚調査に着手し、日本周辺の大陸棚をくまなくドレッヂ採集(海底の泥を採集)をおこない、昭和5(1930)年「日本近海に於ける大陸棚調査」を完了した。総採集点658点に及び、貴重な採集資料は半世紀を経て再評価された。

相模湾で5年にわたり綿密に行われたブリに関する調査は、その後の漁況予察、漁海況研究の先駆けとなった。また、「蒼鷹丸」が中心となり、全国の公庁船を組織して繰り返し実施された北太平洋・日本海の一斉海洋調査は非常に大規模で、昭和8(1933)年の北太平洋距岸1000海里一斉海洋調査では、各県水試の試験船12隻が放射状に一斉に調査を開始し、隣接海域でも24隻が一斉に出動していて、当時の道府県水試試験船の状況の一端が窺われる。戦後の本格的な調査は水研発足前の昭和22 年のイワシ産卵調査から始まった。この調査は毎年1~3月本州南岸、九州周辺から山口県沖に至る沿岸海域で実施された。この後航海名称が変わり、多目的となりながらⅡ世、Ⅲ世と30年余り引き継がれ、沿岸重要水族の補給、資源量の推定と消長、分布予察など近代水産資源研究の出発点となった。またサンマ漁業調査、カツオ漁業調査、遠州灘冷水塊調査などに従事したが、大正生まれの「蒼鷹丸」は老朽化が進み、在籍30年で代船と交代した。

「蒼鷹丸2世代」1955~1970年

昭和30(1955)年に建造され、10,000m極深海音響測深機、ケルピン・ヒューズ製レーダーなど最先端機器を装備した当時の代表的な調査船である。水産庁船舶では始めて可変ピッチプロペラ(プロペラの羽根の角度を自在に変えることができるスクリュープロペラ)が採用され、資源調査、海洋観測に申し分のない調査船となった。

先代から引き続いてのイワシ産卵調査( 昭和34(1959)年からは沿岸重要資源産卵調査)、春秋期の近海漁場産卵調査、黒潮域海洋調査などに従事した。殊に昭和32(1957)年からはビキニ水爆実験(1954年3月1日)に端を発した、東京湾・相模湾の特定点と伊豆海嶺の海洋放射能調査が開始された。この海洋放射能調査は内容、目的を替えながら現在まで引き継がれている。また東北区、日本海区、西海区、内海区水研などの調査にも赴き重用された。そのほか国際地球観測年の特別観測、各種公害関連調査、CSKに関する特別調査などと、幅ひろく活躍し在籍15年で交代した。

「蒼鷹丸3世代」1970~1994年

昭和45(1970)年に建造され、500tクラス水研所属調査船の第一船である。水産庁船舶では初めて2機1軸方式として補機が廃止され、バウスラスター(船を横方向に動かすための動力装置)を装備するなど先進的な設計で、使い勝手の良い調査船となった。また昭和47(1972)年には水産関係では初めて内蔵型、次いでケープル型ビセットバーマン社製STDを搭載して、ハイテク観測機器導入の端緒となった。従来の1~3月の沿岸重要資源産卵調査は、薩南から常磐沖合海域まで拡大継続した。海洋放射能調査も先代から継続して実施したが、放射性廃棄物の海洋投棄問題が浮上し、6,000m台の大洋底の放射能調査が加わった。また底生生物採集に従来のビームトロールに加えて深海籠網が用いられるようになり、昭和60年代には日本海溝沖縄南西海溝などでも深海採集を行なった。そのほか春季近海域でのサバ産卵調査、夏季の各種微細海洋調査、秋季道東までのサバ・イワシ漁場調査などに従事した。平成に入ると沿岸重要資源産卵調査は、2~5月紀州沖から三陸沖に至る多目的な産卵調査に移行し生態秩序に関わる調査を兼ねて続行された。また南方海域での深海生物放射能及び好圧微生物調査、深海微生物分離調査、三陸及び黒潮前線炭素循環と低次生産物調査などに従事し、在籍24年で代船と交代した。

「蒼鷹丸4世代」1994~現在

平成6(1994)年、日本近海及び北太平洋海域での基礎的な水産生物資源及び海洋環境調査を目的として建造された。最先端の調査観測機器を搭載し、音響機器精度向上のためノイズ低減、船内LANによる情報処理、ジョイステックによる操船など、最新の技術を集結して建造された水研所属大型ハイテク調査船の第一船である。就航後先代から引き続いての沿岸重要資源産卵調査は縮小されながら継続されているが、海洋放射能調査は北西太平洋海盆・小笠原海盆などの深海海産生物等放射能並びに深海微生物調査と、日本海沖合を含む近海深海域での深海海産生物等放射能調査の2航海になって継続されている。また黒潮続流域での炭素循環調査、及び沖縄近海・黒潮続流域などでの低次生産調査は、最近では両調査を年間5航海実施し、亜熱帯中層水日米共同調査に従事するなど基礎的な調査に活躍している。

「蒼鷹丸5世代」

現在、下関にある三菱造船で建造中である。

参考文献:水産庁研究所『水産試験研究一世紀のあゆみ』平成12年

2.主な調査

黒潮調査

黒潮域における水温、塩分、栄養塩、クロロフィル、動物プランクトンをモニタリングし、水産資源の中長期的変動との関係を明らかにする。また表層で生産される有機物の動態解明の一環として、セディメント・トラップ(海中を沈降してくる粒子を集める)観測を行う。

黒潮親潮移行域における小型浮魚類並びにスルメイカの加入量早期把握調査

春の産卵期に日本近海太平洋側で生み出された卵からふ化した仔魚、さらに成長した稚魚は、黒潮~黒潮続流の影響を受けながら、黒潮親潮域と呼ばれる、暖流域と寒流域双方の影響を受ける海域に移動します。さらに漁獲対象になる体サイズまで成長するとともに、秋~冬季には日本近海沿いに南下回遊することは良く知られています。

本調査は、春~夏季の黒潮親潮移行域において、マイワシなどの小型浮魚類の稚魚や、スルメイカの幼体を対象にして、表中層トロール網(底曳網を着底させず、フロートなどで浮力も得るようにして、海の表層近くを曳網する)という手法により、分布の広がりや分布密度を把握し、魚種別の加入量水準を、漁獲対象になるよりもかなり早期の段階で把握することを目的にしています。

また、海洋環境調査をあわせて行うことにより、小型浮魚類やスルメイカの加入量が決定される生活史段階における、海洋環境構造やその変化との関係を解析するための資試料を得ることができるので、世界的に見ても、学術的な観点でも非常に重要な調査です。

表中層トロール網を用いる本調査は1995年から開始し、広域にわたる定量的な調査としては1996年から継続実施しています。過去においては、但州丸(兵庫県)、のちに北鳳丸(北海道)により、研究所から調査員が乗船して調査を実施していた時代もありましたが、近年は継続的に蒼鷹丸で実施しています。長期的に継続している調査として、小型浮魚類やスルメイカの資源評価に対して重要な資源量指標値を提供する、不可欠な調査となっています。

カツオ分布調査

日本近海における重要浮魚資源の卵稚仔の分布および餌料環境、カツオの仔稚魚の分布および初期生態の解明を目的とした生物試料採取を行う。

ニホンウナギ生態解明調査

ニホンウナギ幼生の生息環境と来遊機構把握を目的とした環境および生物試料採取を行う。

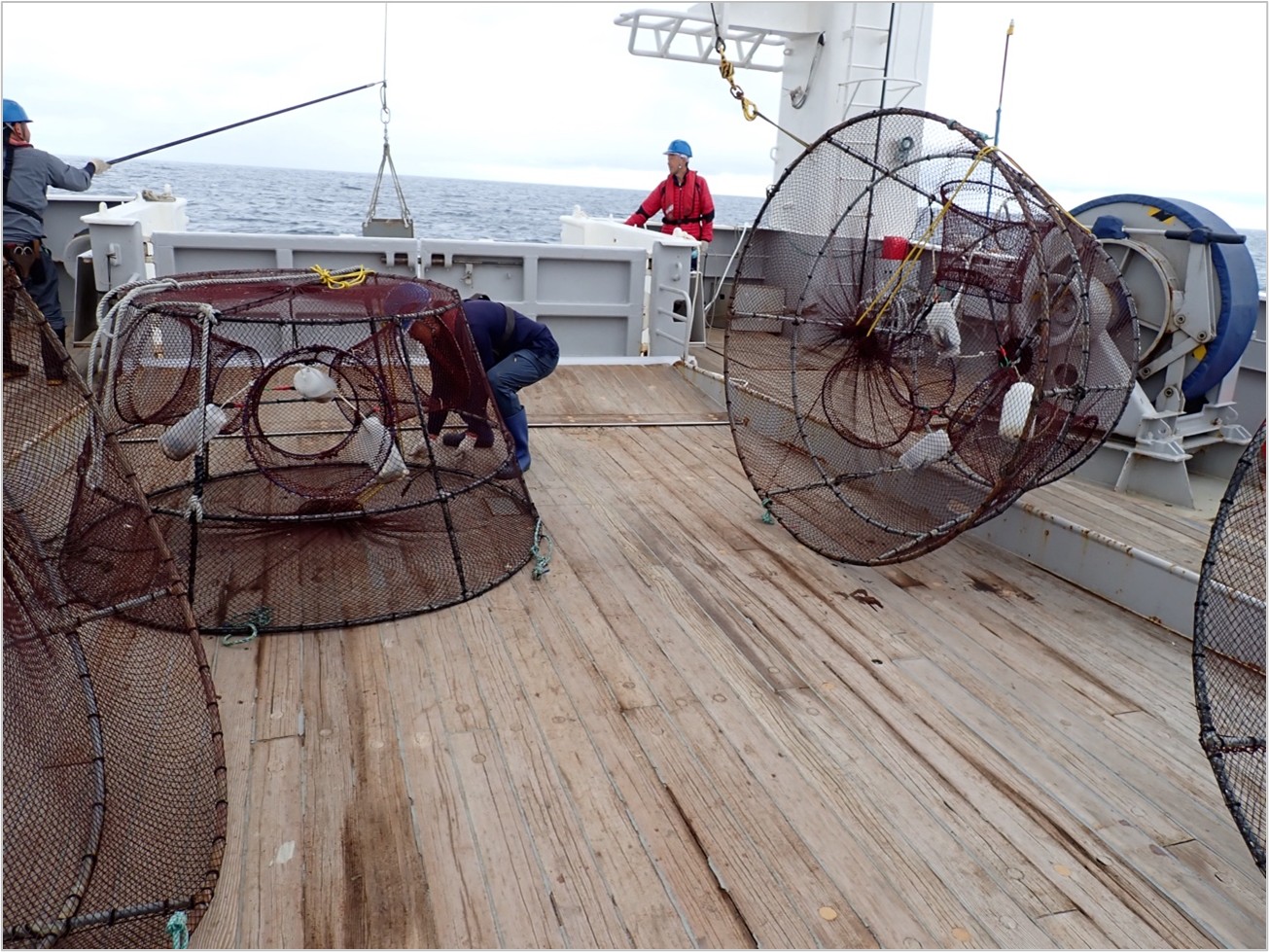

放射能調査

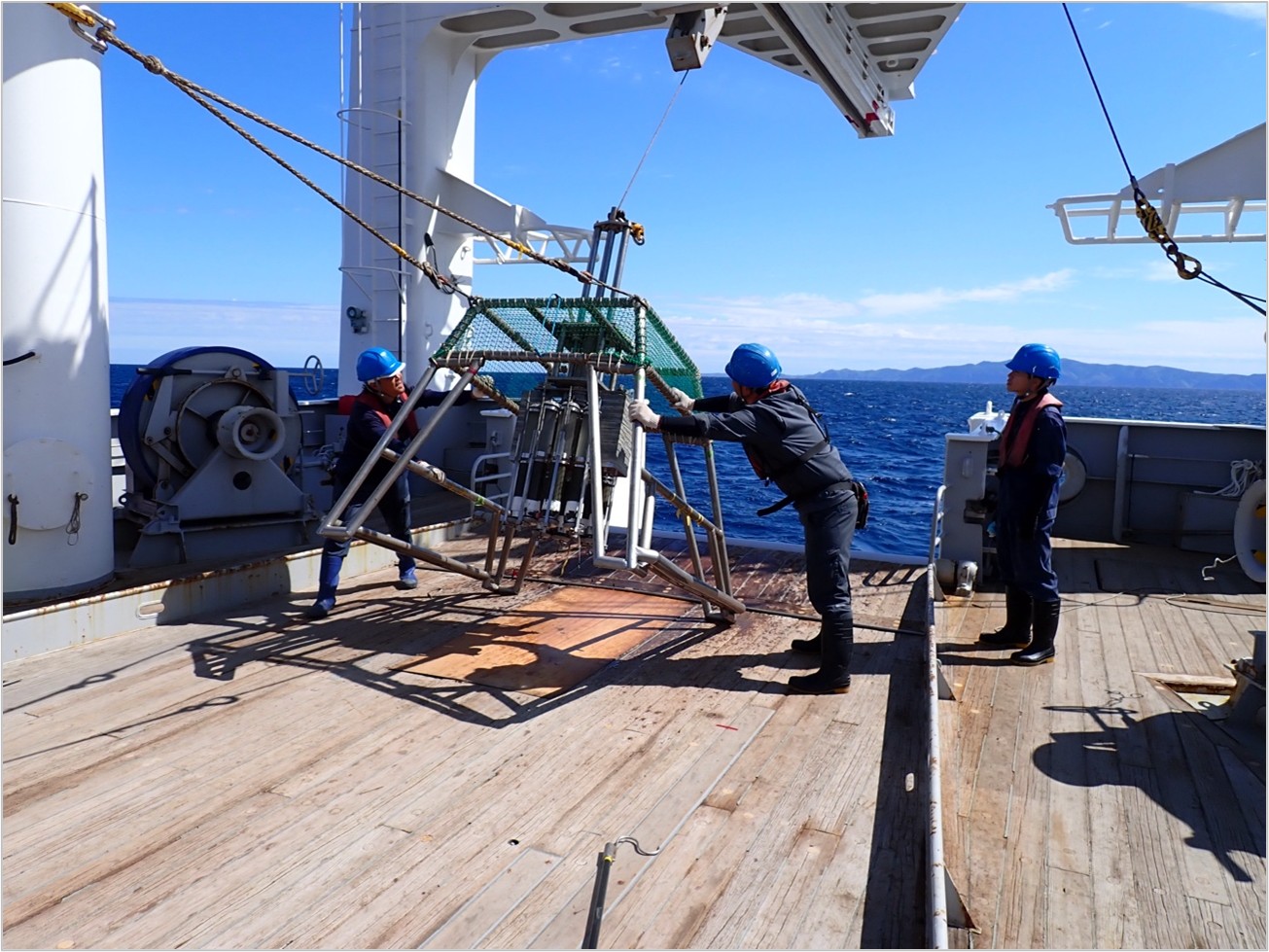

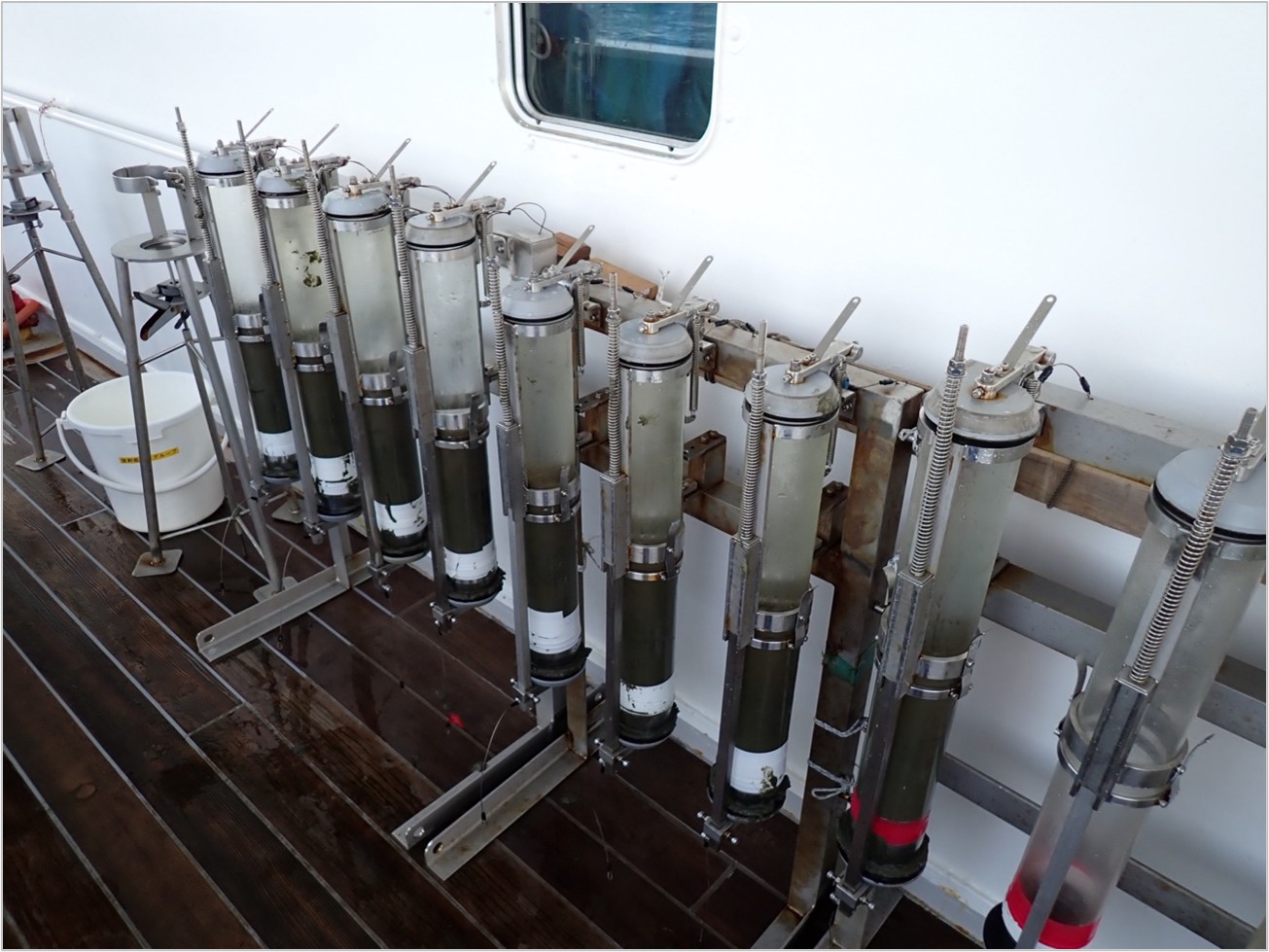

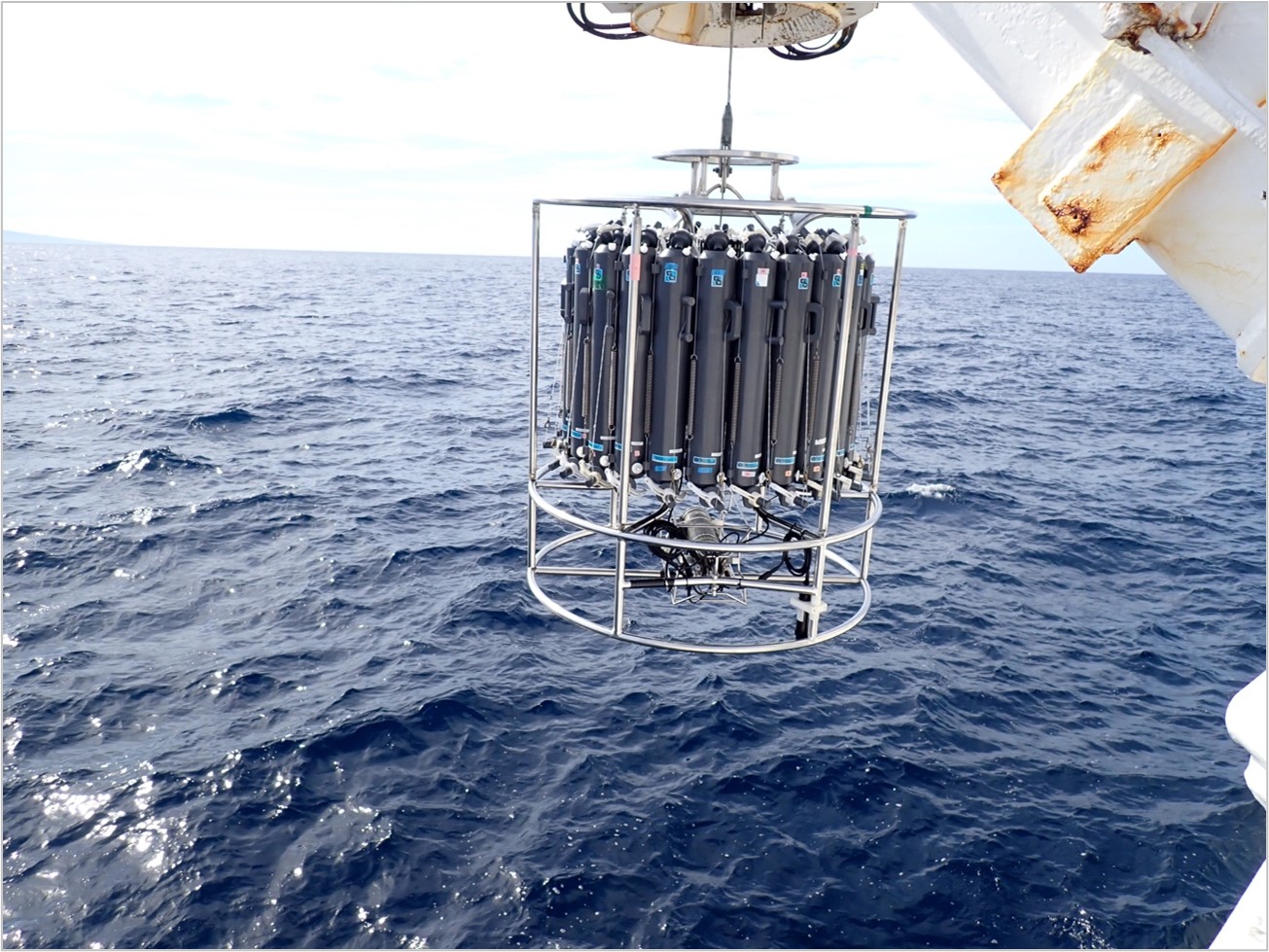

1993年に公表された旧ソ連・ロシアによる日本海およびオホーツク海への放射性廃棄物不法投棄の影響を調査するため、深海籠網(写真1、2)による深海生物および採泥器(写真3、4)による海底土の採取を行っている。この深海籠網による調査手法は、蒼鷹丸三世による太平洋深海域で計画された低レベル放射性廃棄物の海洋処分の事前調査で確立されたものを現在の蒼鷹丸四世に受け継ぎ放射能調査に活用している。

日本海北部の調査は毎年実施しており、日本海南部とオホーツク海については隔年で調査している。日本海南部の調査年には、東シナ海や西日本太平洋側でも併せて調査を行い、広範囲にわたるデータを収集している。さらに、2011年からは東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の分布や生態系への影響を調査するため、福島県沖においても生物試料の採取(写真5)、海水(写真6)及び海底土試料を採取している。

・おもな装備⇒蒼鷹丸のHPリンク

https://www.fra.go.jp/home/about/ship/soyo.html

・その他⇒蒼鷹丸の名の付いた貝PDFリンク

https://www.fra.go.jp/home/about/ship/files/soyos_shell.pdf

3.祝辞

中山理事長

調査船蒼鷹丸誕生100周年をお祝いいたします。

この100年の歳月の中で、蒼鷹丸は代を変えながら幾多の海と時代を渡り乗り越え、数々の貴重な試料や調査成果を残してまいりました。

その航跡は、我が国の海洋研究のさきがけとなり、礎となり、未来への道標ともなりました。

現在、建造中の5世が就航する次年度以降には、活躍している4世も長きにわたる重責から、荷を解かれ蒼鷹丸の名は次の調査船に受け継がれていきます。

ここまで蒼鷹丸を維持でき、安全に運用できたのも関係の方々の卓越した知見と、運航に携わる方々の深い愛情の賜物であり、敬意を表する次第です。

100年の節目を機に、蒼鷹丸の輝かしい歴史がさらに広く知られ、次世代の海洋研究の発展へと繋がることを心より願っております。

今後の安全航行と、さらなる成果を祈念し、祝辞とさせていただきます。

西田資源研所長

漁業調査船「蒼鷹丸」が誕生して、今年は100年目にあたります。大正時代の終わりからつながってきたその歴史に敬意を表し、また、運航や調査に携わってこられた関係者の皆様とともに、喜びを分かち合いたいと思います。

蒼鷹丸は、日本の水産資源及びそれを支える海洋環境に関する研究の進展に、長きにわたって重要な役割を果たしてまいりました。

初代から4世に至るまで、黒潮が流れる太平洋側をはじめとして、色彩の異なるさまざまな海域を巡りつつ、荒天を乗り越えながら、数え切れないほどの調査航海を実施してきました。

その成果は、水産資源の評価や海洋環境の理解など、私たちの研究活動の根幹を支えるものです。

現在の4世においては、国内外の共同研究にも積極的に参加し、国際的な海洋科学の発展にも貢献してきました。現場での調査活動に携わった、研究者や乗組員の皆様の献身的な努力にも、この機会に、心から敬意を表します。

水産資源や海洋環境の調査は、年代をこえて継続し、世代間でバトンをつないでいくことが重要です。それにより、水産資源や海洋環境の変化の兆しや本質をとらえることができます。さらに、地球温暖化が進み、過去の知見や経験では説明できない、海洋環境の顕著な変化も見られる中、100年の節目は通過点ではなく、新たな調査の展開への出発点でもあると考えています。

蒼鷹丸の名を継ぐ新たな船が、これまでの知見を受け継ぎ、さらに、未来の研究を切り拓いていくことを、大いに期待しています。

蒼鷹丸の航跡が、これからも、多くの研究者の挑戦と探究心を乗せて、豊かな未来へと続いていくことを願い、祝辞といたします。