ウマヅラハギとサラサハギの種間雑種

西海区水産研究所 東シナ海漁業資源部

[連絡先]095-833-2686

[推進会議]西海ブロック

[専門]生態系

[研究対象]他の底魚

[分類]調査

[ねらい・目的と成果の特徴]

・ウマヅラハギは1960年代に東シナ海や日本沿岸で大発生して精力的に研究されたが、その形態形質にやや混乱がある。これはウマヅラハギとサラサハギとの自然交雑個体の誤査定が原因になっているものと考えられる。

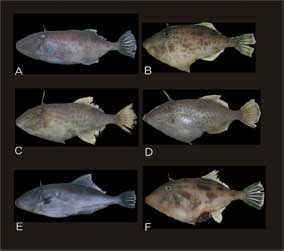

東シナ海から採集された雑種と思われる7個体の標本群は斑紋、尾鰭形状、計測形質、計数形質において、ウマヅラハギとサラサハギの特徴をモザイク的にもっているか、中間的な特徴を示している。このことから、両種の自然交雑の結果生じた雑種個体であると判定した。

[成果の活用面等]

・魚種区分を正確に行うことによる調査精度の向上

[具体的データ]

図1. 雑種とその親種

説明:雑種個体は親種の特徴をモザイク的または中間的に持つ。 両種ともに性差が大。 雑種♀(B)では、背・臀・胸鰭が黄緑色である(両種の中間型)。尾鰭は青緑色で基部および端部に幅広い暗色横帯がある(両種の中間型)。体側にウマヅラハギとサラサハギの体側斑の色も相対的な大きさも中間である茶褐色雲状斑が散在する。

A 雑種♂

B 雑種♀

C サラサハギ♂

D サラサハギ♀

E ウマヅラハギ♂

F ウマヅラハギ♀