2025(R07). 9.9 気候変動下で利根川からサケが消えたのはなぜか?

2025年9月9日

国立研究開発法人海洋研究開発機構

国立研究開発法人水産研究・教育機構

国立大学法人東京大学

気候変動下で利根川からサケが消えたのはなぜか?

発表のポイント

|

概要

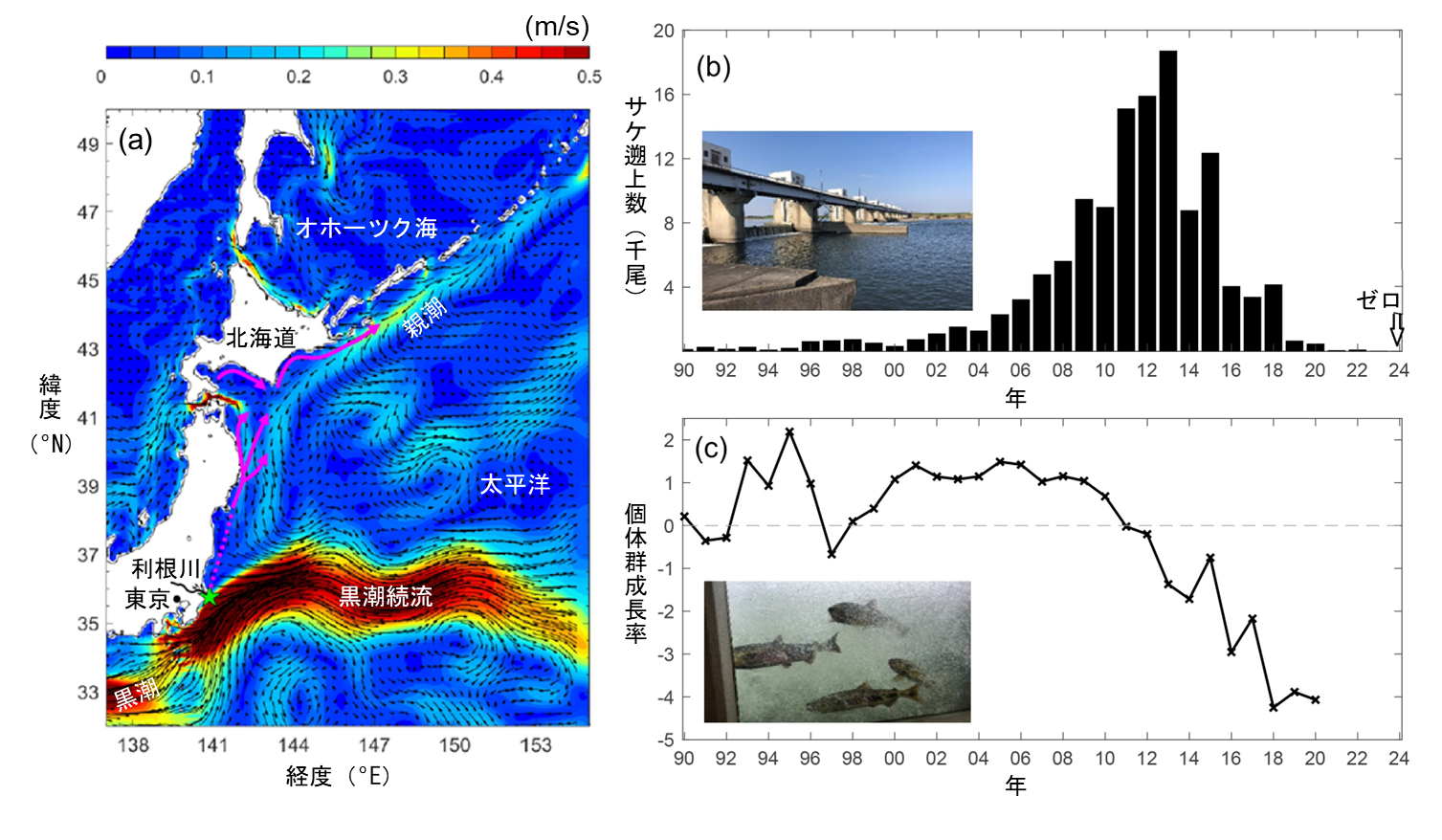

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)付加価値情報創生部門アプリケーションラボのYu-Lin Chang (ユリン チャン)副主任研究員は、水産研究・教育機構水産資源研究所の本多 健太郎グループ長、東京大学大気海洋研究所の森田 健太郎教授とともに海洋の再解析データと20年間(2001~2020年)に及ぶサケ稚魚に見立てた粒子の追跡シミュレーションを行うことによって、利根川サケの近年の個体数減少の要因を調べました。

シミュレーションの結果、遊泳戦略の違いや致死水温の限界値を追加しても、近年の個体数減少を再現することはできませんでした。一方で、サケの個体群成長率の低下は、黒潮・黒潮続流と親潮の北偏による水温上昇とサケ稚魚の餌である動物プランクトン量の減少と相関していました。本州太平洋側のサケ稚魚の移動経路上では、冷たく栄養豊富な親潮に代わって、温かく栄養の少ない黒潮・黒潮続流が流入し、水温上昇と動物プランクトン量の減少を引き起こしていることがわかりました。平均水温と動物プランクトン量の偏相関分析※3では、動物プランクトン量が主要因となって、利根川サケの個体群成長率が変化することが示されました。つまり、動物プランクトン量が減少したことによってサケ稚魚の成長と生存が影響を受け、個体群成長率を低下させたと考えられます。

黒潮・黒潮続流と親潮の北偏は、今後も継続するのか、あるいは南側へ戻る可能性もあります。このような気候変動による海流の変化は、サケの個体群成長率に影響し、再び親魚が利根川へ遡上するかどうかに大きく影響するでしょう。

【用語解説】 (https://www.water.go.jp/kanto/tone/water/fish-data/) (https://www.jamstec.go.jp/jcope/htdocs/distribution/) |

(a) 研究海域と粒子の追跡期間(2001年2月中旬から2020年7月中旬)における5m深の平均流速。利根川(緑の星)を起源とするサケ(Oncorhynchus keta)の潜在的な移動経路をマゼンタ色で示す。実線は先行研究による、破線は推定による経路。(b) 1990年から2024年までの利根川河口の上流150kmに位置する利根大堰で計数されたサケ親魚の数。(c) 1世代を4年と仮定した利根川サケの個体群成長率。写真はそれぞれ2018年11月に撮影された(b)利根大堰、(c)魚道の観察窓で撮影されたサケ親魚。

詳細は海洋研究開発機構のサイトをご覧ください。

URL : https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20250911_2/

詳細資料(PDF:740KB)