DNAの塩基配列情報から個体群の脆弱性を評価:加入変動を説明する新理論

公表日:2025年8月4日

水産資源研究所 漁業情報解析部 秋田 鉄也

DNAの塩基配列情報から個体群の脆弱性を評価する新しい理論的枠組みを提案しました。本研究では、繁殖や生残の確率的なばらつき(加入変動)が、DNAの塩基配列情報に基づく指標で説明できることを示し、水産資源の脆弱性評価に新たな視点を提供します。 |

水産資源の多くでは、毎年の繁殖成功や、加入まで生き残る個体数に大きなばらつきが見られます。この加入変動は、個体群サイズの年変動を増幅させるため、資源の長期的な維持や利用、さらには資源崩壊リスクに深く関係します。従来の水産資源学では、この加入変動を主に環境変動によって説明しており、親個体間の繁殖成功のばらつきといった個体差の寄与は十分に考慮されてきませんでした*1。本研究では、1つの年級群から得られたDNAの塩基配列情報を用いて推定できる「有効繁殖集団サイズ(Effective number of breeders、Nb)*2」に着目し、この指標と加入変動との理論的関係を明らかにしました。

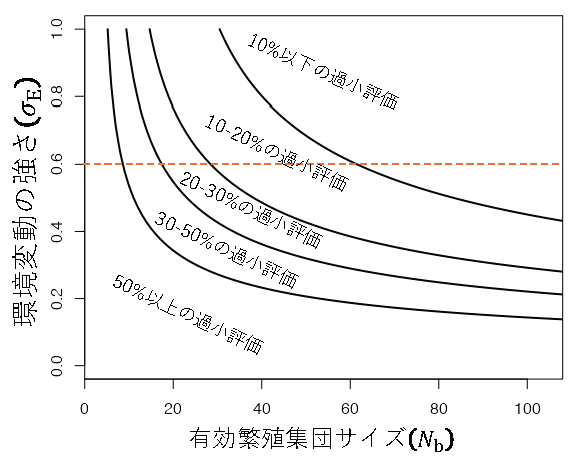

親個体の産卵数の違い、親ごとに確率的に異なる稚仔魚の生残率、そして加入群全体に作用する環境変動という3段階における確率的ばらつきを統合した数理モデルを構築し、これらの要因が加入変動にどのように影響するかを解析しました。その結果、Nbが小さく、かつNbと親個体数との比(Nb/N)も小さい集団では、繁殖や生残の確率的なばらつきが累積し、加入変動が顕著に増幅されることが明らかになりました。多くの海産生物では、Nb/Nが著しく小さいことが知られています。そのような個体群では、繁殖成功の個体差を無視した場合と比べて、加入変動がどの程度過小評価されるのかを、Nbと環境変動の強さから理論的に見積もることが可能になりました(図)。

本研究は、これまで集団遺伝学で扱われてきたNbを、生態学的な視点である個体群の脆弱性と共通の数理的基盤で結びつけた点に特徴があります。特に、Nbを用いることで、生活史に関する詳細な情報が得られない場合でも、個体群の脆弱性を評価できることを示しました。この理論的枠組みは、DNAの塩基配列情報を個体群動態の評価に活用する新たな道を開き、水産資源の持続的な利用に向けた科学的基盤の強化に貢献すると期待されます。

*1水産資源学では、親魚量など資源の総量から推定される加入量に、環境変動による確率の効果を掛け合わせて再生産関係を表すのが一般的です。

*2有効繁殖集団サイズ…1繁殖期あたりに次世代へ遺伝情報を伝える親の実効的な数を表す指標で、親間の繁殖成功のばらつきを考慮して推定されます。同一年級群に属する複数個体間のDNA塩基配列情報の多様性を解析することで求めることができます。

本研究はJSPS科研費(23K05945および23H02233)の助成を受けたものです。

本研究成果は、国際科学雑誌「Genetics」(電子版)に2025年8月に掲載されました。

URL : https://academic.oup.com/genetics/article/231/2/iyaf152/8221967

親個体間の繁殖成功のばらつきを無視した場合、加入変動がどの程度過小評価されるのかを等高線図で示した。

点線は、マグロ類など国際資源の資源評価で一般的に用いられる値(σE = 0.6)を示している。