平成25年度調査結果概要

■事業一覧

| 1 遠洋まぐろはえなわ(太平洋中・東部海域) |

| 2 海外まき網(熱帯インド洋海域) |

| 3 沖合いか釣(日本海海域) |

| 4 遠洋かつお釣(太平洋中・西部海域) |

| 5 沖合底びき網(日本海西部海域) |

| 6 北太平洋さんま漁業(北太平洋中・西部海域) |

| 7 ひきなわ:タチウオ(豊後水道周辺海域) |

| 8 近海かつお釣(太平洋中・西部海域) |

| 9 大中型まき網(北部太平洋海域) |

| 10 小型機船底びき網:久慈浜地区(茨城県沖合海域) |

■事業ごとの調査概要

1 遠洋まぐろはえなわ(太平洋中・東部海域)

遠洋まぐろはえなわ漁業において,効率的な漁業生産技術及び省エネルギー技術等の開発により収益性の改善を図ると ともに,環境に配慮した操業技術の開発等を行い,当該漁業の持続的発展に資する。

メバチ釣獲率向上の可能性を検討するため,一連のはえなわ漁具の中央部に“超深縄(浮縄150m+水中ライト鉢)”と“通常深縄鉢”を各40鉢配置し,それぞれの鉢におけるメバチの釣獲率を調べるとともに,その結果と直近の販売実績から1操業あたり生産額を試算した。操業調査は,6月中旬から7月上旬,2月上旬~2月下旬のジョンストン沖,及び8月下旬から9月中旬,11月中旬から12月上旬のタヒチ東方・洋心部において,合計75回実施した。メバチの釣獲率は,6月中旬から7月上旬のジョンストン沖を除き,超深縄鉢の方が高く,特に11月中旬から12月上旬のタヒチ東方・洋心部ではその傾向が顕著であった。生産額の比較では,6月中旬から7月上旬にかけてのジョンストン沖および8月下旬から12月上旬のタヒチ東方・洋深部における1操業あたりの生産額を試算し,比較した結果,タヒチ東方・洋心部では超深縄が62万円,通常深縄が50万円となった。一方,ジョンストン沖では,超深縄70万円,通常深縄が90万円であった。超深縄操業はメバチを効率的に漁獲できる手法ではあるが,漁場に合わせて用いる必要がある。

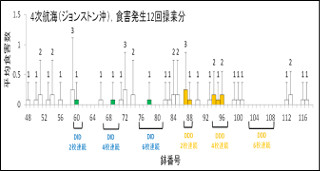

遠洋まぐろはえなわ漁業が抱える問題のひとつに,小型歯鯨類による食害被害がある。そこで食害被害回避のために,2種 類の“イルカ避け”発信器〔DDD(Dolphin Deterrent Device):高圧音でランダムな周波数の音波を常時発信して慣れを防ぐ特徴を有する発信器)とDID(Dolphin Interactive Device):小型歯鯨類のクリック音を感知した際に,音波を突然発信させることで驚愕させ,音への緩和効果を高める特徴を有する発信器〕を用いた食害回避効果の検証試験を2月下旬~3月中旬に21回,ジョンストン沖で実施した。21回の試験操業中,12回の操業で食害が発生し,115個体が食害にあった。DDDを6鉢連続取り付けした箇所での食害は皆無であった。DIDに関しては,取り付け本数に関わらず,食害個体数は1個体ずつのみであった。また,試験期間を通じて,多くの食害が発生したものの,漁獲が皆無となる操業は見られなかった。今後は,さらに詳細に解析・検討を進める予定である。 ================================================================================================ |

2 海外まき網(熱帯インド洋海域)

|

調 査 船:第一大慶丸(349トン) 調査期間:10月~3月 調査海域:熱帯インド洋海域 |

本調査の目的

本年度調査の主な成果等

一般に網漁業おいて目合を大きくすることは小型魚の漁獲回避に有効な手段であると考えられている。しかし,かつお まぐろ類を対象とするまき網漁業では大目網を用いることが小型魚漁獲回避にどの程度寄与するかは十分明らかになっ ていない。そこで,同一漁場において比較的短期間に目合の異なる2種類の網で漁獲試験を行い,網目合が漁獲物サイ ズに及ぼす効果を検証した。大目網は身網の大部分の目合は300mmであり,その下部にさらに目合の大きい360mm及 び450mmが一部配置されている。小目網は前記大目網の8区~22区を他の網のそれと入れ替えたものであり,8~22区 の身網の大部分は240mmの目合が配置されている。図に大目網・小目網による漁獲サイズ組成をカツオ・キハダ・メ バチそれぞれについて示した。キハダについてはピークがかならずしも明瞭ではないが,カツオ・メバチについては小 目網での30cm台の漁獲が大目網よりも高い傾向が認められた。 データ数は少ないものの,目合の異なる二種類の まき 網漁具による漁獲サイズの組成の違いは比較的明瞭であり,大目合による小型魚逃避の可能性を示唆するものと考えら れる。今後はこのことを裏付けるため操業回数を重ねデータを蓄積する必要がある。

測定尾数 |

================================================================================================

3 沖合いか釣(日本海海域)

|

| 調 査 船:第十八白嶺丸(183トン)第八十一明神丸(184トン) 調査期間:11月~2月 調査海域:日本海海域 |

本調査の目的

本年度調査の主な成果等

いか釣漁船を2隻使用し,1隻はLED船上灯のみを点灯した状態,もう1隻はメタルハライド船上灯のみを点灯した状態で一晩ごとにそれぞれの船上灯条件を交代して操業し,両者の漁獲を比較した。まず,一方の船がLED船上灯を点灯した場合にもう一方の船ではメタルハライド船上灯を何灯点灯すれば積算放射照度が同程度になるかを計測し,積算放射照度が同程度となる状態で同時に操業し比較を行った。

図1 MH船上灯及びLED船上灯の放射照度分布の例

================================================================================================

4 遠洋かつお釣(太平洋中・西部海域)

|

調査船:第31日光丸(499トン) 調査期間:9月~3月 調査海域:太平洋中・西部海域 |

本調査の目的

本年度調査の主な成果等

|

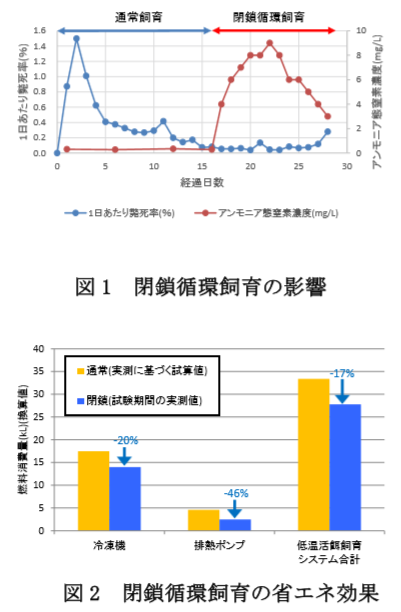

衛星情報等の活用に関しては,タスマン・ニュージーランド海区では,12月中旬以降にカツオ漁場が形成され,昨年度の再現性を確認することができた。タスマン・ニュージーランド海区における旬ごとのカツオCPUEは,12月上旬が1.8トン(2.0kg下:体重未測定のため銘柄表示),12月中旬が17.7トン/日(平均体重1.9kg),12月下旬が9.8トン/日(平均体重2.3kg)で,ガスコイニ海山(36°S, 156°E)付近に水色3~4(クロロフィル濃度0.094mg/l~0.190mg/l)に相当する水域と中層(20m深)水温図上の水温勾配帯が重なった12月中旬以降のカツオCPUEが高いことを確認した 。 餌料用カタクチイワシの安定供給に関しては,養殖及び養成(畜養)カタクチイワシの大量生産技術とハンドリング技術の開発を行った。養殖カタクチイワシについては,カタクチイワシの生物特性を明らかとし,水温調整等による親魚養成を行うことで,大量採卵が可能となった。養成カタクチイワシについては,採捕,移送,養成(畜養)及び出荷までの養成カタクチイワシを生産するための一連の作業が可能であることを確認した。また,これらの養殖及び養成カタクチイワシを実操業で使用し,天然カタクチイワシと遜色なく利用できることを確認した。 ハンドリング技術については,フィッシュポンプによる移送規模の拡大を図り,昨年度と同様に作業人員の削減及び生残率の向上を再現することができた。 カタクチイワシの適正飼育に関しては,これまでの取り組みで得られた船上での適正な飼育条件(水温20℃,有害アンモニア濃度0.48ppm以下,DO4mg/L以上)に基づき,日本近海海区での操業調査において飼育試験を実施した。飼育水温を上げることによって,飼育海水冷却用の冷凍機の負荷を軽減できたことに加え,漁場水温と飼育水温が一致した場合に冷凍機を約198時間停止することができた。これらによる燃料消費削減効果は1航海あたり約9.3klと試算された。 |

=================================================================================================

5 沖合底びき網(日本海西部海域)

|

調査船:大正丸(85トン) 調査期間:4月~10月(禁漁期間である6月~8月を除く) 調査海域:日本海西部(主に隠岐諸島周辺および隠岐諸島西方海域) |

本調査の目的

本年度調査の主な成果等

=================================================================================================

6 北太平洋さんま漁業(北太平洋中・西部海域)

|

調査船(操業船):第一恵比須丸(199トン)

第十一権栄丸(199トン)

第六十三幸漁丸(199トン)

第十八漁栄丸(199トン)

第十五三笠丸(169トン)

第十五三笠丸 (169トン)

調査期間:5月20日~7月31日調査海域:北太平洋中・西部海域(公海域) |

本調査の目的

本年度調査の主な成果等

以上を踏まえ,本年度調査では,主として以下の各課題に取り組んだ。

(3)公海域の魚群特性に対応したLED水中灯の利用技術については,水中灯を用いた集魚ブイの開発可能性を検討した。水中灯の出力とサンマ魚群の誘導効果の関係を調べた結果,LED水中灯による魚群の誘導は,出力1kW及び2kWでは可能だが,600Wでは困難であった。(図1)

(3)公海域の魚群特性に対応したLED水中灯の利用技術については,水中灯を用いた集魚ブイの開発可能性を検討した。水中灯の出力とサンマ魚群の誘導効果の関係を調べた結果,LED水中灯による魚群の誘導は,出力1kW及び2kWでは可能だが,600Wでは困難であった。(図1)

==================================================================================================

7 ひきなわ:タチウオ(豊後水道周辺海域)

| 調査船:調査船:幸漁丸(4.2トン) 用船期間:8月~11月 調査海域:豊後水道周辺海域 |

|

本調査の目的

本年度調査の主な成果等

|

|

| 加入量あたり仕掛け別銘柄別漁獲尾数 | 経費減額後の水揚げ金額 |

(2) 水産総合研究センターが2009年に提唱した水産システムの考えに基づき,「資源モデル」,「経費モデル」,及び「流通モデル」を統合したモデルを開発した。モデルでは,様々なシナリオによる将来予測を実施し,資源の持続的利用,経営の維持・安定等の目標を実現する操業,流通戦略を提唱可能とした。

=================================================================================================

8 近海かつお釣(太平洋中・西部海域)

|

調査船:第五萬漁丸(137トン) 調査期間:4月~10月 調査海域:太平洋中・西部海域 |

本調査の目的

本年度調査の主な成果等

速やかに漁場を発見するため,時期別,海域別のカツオ及びビンナガの漁場探索に適した海鳥の有効活用について検討した。その結果,日本近海ではオオミズナギドリがカツオ魚群探索の有用種であることが明らかとなった(図1)。

速やかに漁場を発見するため,時期別,海域別のカツオ及びビンナガの漁場探索に適した海鳥の有効活用について検討した。その結果,日本近海ではオオミズナギドリがカツオ魚群探索の有用種であることが明らかとなった(図1)。

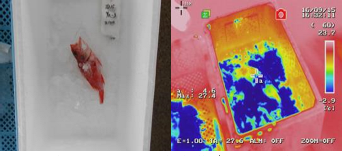

初期冷却時間に着目し,従来の冷却方法を用いた場合の市場評価(当業船の単価も含む)の関係について把握するとともに,短期操業に見合った冷却方法について検討した。その結果,気仙沼市場では,従来の冷却方法で持ち帰った製品よりも初期冷却時間を早めた製品の方が市場評価は高まり,2日目以降に漁獲したカツオの平均単価が当業船より高かった(図2)。

初期冷却時間に着目し,従来の冷却方法を用いた場合の市場評価(当業船の単価も含む)の関係について把握するとともに,短期操業に見合った冷却方法について検討した。その結果,気仙沼市場では,従来の冷却方法で持ち帰った製品よりも初期冷却時間を早めた製品の方が市場評価は高まり,2日目以降に漁獲したカツオの平均単価が当業船より高かった(図2)。

水産工学研究所と連携して,船内に流量計と電力積算計,動揺計を設置し,近海かつお一本釣漁船の燃油消費実態を把握した。その結果,漁場が比較的近い南西諸島海域および房総・小笠原海域の航海では,燃油消費量は5~10kL/航海であるのに対し,常磐・三陸海域では20kL/航海を越えていた。航走距離と燃油消費量はほぼ比例(図3)することから,近海かつお一本釣り漁船の低燃費操業に向けて効率的な漁場探索(漁場選択)が重要となることが明らかとなった。

水産工学研究所と連携して,船内に流量計と電力積算計,動揺計を設置し,近海かつお一本釣漁船の燃油消費実態を把握した。その結果,漁場が比較的近い南西諸島海域および房総・小笠原海域の航海では,燃油消費量は5~10kL/航海であるのに対し,常磐・三陸海域では20kL/航海を越えていた。航走距離と燃油消費量はほぼ比例(図3)することから,近海かつお一本釣り漁船の低燃費操業に向けて効率的な漁場探索(漁場選択)が重要となることが明らかとなった。

================================================================================================

9 大中型まき網(北部太平洋海域)

|

調査船:第一大慶丸(349トン) 調査期間:5月~9月 調査海域:北部太平洋海域 |

本調査の目的

本年度調査の主な成果等

大中型まき網漁業における燃油消費量の実態把握のために,主機,補機及び搭載艇への燃料供給3系統に燃料流量計を取り付け,燃料消費量データを収集した。主機および補機については記録ロガーに接続して連続的に記録した。行動状況毎の燃料消費データの比較のため,主機の燃料消費量については,本船に設置した小型GPSロガーで船速データ等を収集するとともに,主機回転数及び翼角度等についても1時間毎に記録した。調査期間を通じた航海中の1日あたり燃料消費量の内訳は,主機が平均5.23kl/日,補機が平均2.24kl/日で,搭載艇が0.18kl/日であった。大中型まき網漁業の場合,主機で消費される燃料消費量が多く,探索や漁場との往復航海等における減速航行等が省エネルギー方策のひとつとなり得ると考えられた。今後は行動状況別の燃料消費特性を詳細に解析し,具体的な省エネルギー方策を検討していく。

※浮子網の区分は投網が始まる魚捕側から数えた値

網裾及び中網の沈降状況の一例

================================================================================================

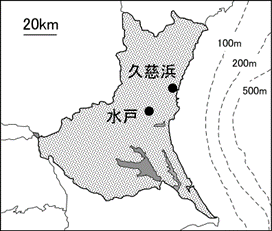

10 小型機船底びき網:久慈浜地区(茨城県沖合海域)

調査期間:平成25年4月~平成26年3月

調査海域:茨城県沖合海域

図1 調査海域

本調査の目的

本年度調査の主な成果等

==================================================================================================